はじめに

いくつか質問をいただいてた中で「エネルギー管理士をとるべきでしょうか」「電験三種とどっちを取得するべきでしょうか」「電験三種を取った後にエネ管を取る必要があるのでしょうか」といったものが多かったので、書いていきます。

エネルギー管理士とは

エネルギー管理士は、工場やビルなどで使われている「電気」や「熱」などのエネルギーをムダなく使うために、設備や使い方を管理・改善する専門家です。国の法律(省エネ法)で定められた国家資格。

一定以上のエネルギーを使う事業所では、この資格を持った人を「エネルギー管理者」として必ず1人以上置かなければなりません。

試験は「電気分野」と「熱分野」に分かれていて、それぞれの設備やエネルギー効率の考え方、法律や計測の知識などが問われます。

というわけで法的な義務があるので持ってるといいよーって感じです。

でも、転職の求人要項とかを見ても電験より必須感がないというか、「尚可」という形で書かれていることが多いと思います。

それは多分次の理由も関係しているのかなと思います。

取得方法

- 1.国家試験ルート

- 筆記試験(年1回)+合格後に実務講習(2日間)を修了

- 試験申込料

約17,000円

講習受講料(合格後)

約13,000円

合計:約30,000円

- 2.国講習ルート(試験免除)

- 試験を受けずに、経産省指定のエネルギー管理研修(約5日)を修了すると資格が得られる

- 原則として、3年以上のエネルギー管理の実務経験が必要

- 実務証明書・事業所の推薦などを提出

- 受講料:約60,000円〜80,000円(年度や開催地で若干変動)

1か2かのルートで資格取得ができます。

試験を受けずに経産省指定の講習を受ければ取れるので、入社後に実務経験をふませて講習を受けさせて取ってしまえばいいじゃん、ってのがあるのかもしれませんね。

ほんじゃあ何が実務経験にあたるの?っては以下の通り。

- 工場やビルでのエネルギー(電気・ガス・蒸気・熱)の使用状況の把握

- 空調、ボイラー、照明、コンプレッサーなどの省エネ対策の企画・実施

- 設備の運転監視、エネルギー消費量の記録・分析

- エネルギーコストの見直しや最適運用の提案

- デマンド監視システムの導入や運用

- エネルギー管理計画書の作成

- エネルギー管理者の補佐業務 など

基本的に設備関係の職種であれば普通にかけます。あとはものはかきようなので、総務とかの部署にいても書けたりしますね。ちなみに電験の認定の場合はもう少し現場寄りのことを書かなければいけなかったりするので、結構大変です。

| 受変電設備の保守点検 | ○ 十分な対象業務 |

| キュービクル・高圧機器の管理 | ○ 認められる |

| 電力設備工事の施工管理 | ○ 認められる |

| 回路設計・電気設備設計(建築設備含む) | △ 内容による(図面・資料の提出が必要) |

| 電気工事士としての現場作業 | △ 規模・責任範囲による |

| 弱電設備・通信機器のみの業務 | ✕ 原則不可 |

なぜエネ管の方が取りやすいのか、個人的な感想まとめると、以下のようなイメージです。

- エネ管の資格は講習によって取ることができる。

- その場合は実務経験が必要だが、電験の実務経験よりも経験に参入できる項目のハードルが低い。なので、事務系寄りの職種でも算入できることがある。

- なので、比較的、免状保有者が多い。

ちなみに認定で電験も取ることができます。

二種認定ってのは比較的よくある話など思うのですが、三種認定も実は取れます。ただ、自分は三種認定は見たことがないですし、会社側も認定三種を進めようとはしてませんでした。電気はライフラインに関わるので、流石にペーパーでも取れない人材を主任技術者にしようとはしないのではないでしょうか(たぶん)

あとは、電気のミスは一発アウトなことが多いですが、省エネの施策でライフラインに影響があるようなものは実施しません、普通に。あとは異常に気付いても復旧できるようなものがほとんどです。

自分はどうしたか|ペーパーで熱受験

ペーパーで熱を受験しました。

もともと電気はそこそこ知っていたということと、職務で熱源設備(エアハンとかチラーとか冷却塔とか、、)を新たに担当する必要があったこと、あとはエネ管保有者にマウントされることが多かったからです。前知識は高校物理くらいですね。

実際、ペーパーで受験してとって良かったです。

知識面では、ペーパーで学んだ内容でほぼこと足りますし、省エネの計算するのにも十分すぎるほどの内容です。実務は実務で大変で、圧倒的に日々に起こるトラブルが電気よりは多いのですが、、それはおいておきましょー。

それで、電験三種とどっちが難しいかって話ですが、個人的な感想ですが電験の方が難しかったです。

エネ管は四択なのですが、内容は難しいが正答率はなぜか高い、そんな印象です。

参考書や勉強時間

勉強時間はこんな感じ。

土日2時間 × 週2日 × 約78週(1年半)= 約312時間

してない週末ももちろんあるので、実際これより少ないと思います。

- エネルギー総合管理及び法規

- 課目Ⅱ 熱と流体の流れの基礎

- 課目Ⅲ 燃料と燃焼

- 課目Ⅳ 熱利用設備及びその管理

エネルギー総合管理及び法規と課目Ⅳ 熱利用設備及びその管理、が簡単なので先にとっちゃって、翌年に残り二科目という感じです。

参考書は以下の過去問だけです。

2025年版 エネルギー管理士熱分野模範解答集

もし高校物理程度の知識を復習したければこんなやつ

宇宙一わかりやすい高校物理 電磁気・熱・原子 改訂版

わからない部分はChatGptで拾ってきてもらってもいいのでは、と思います。

意外とわからない答えが現場で見つかったりもするのでおすすめです。

YoutubeのTryitさんの動画もいいかもです。

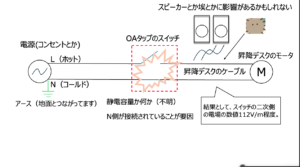

省エネ計算の例 -モーターの事例-

■ 現状

・モーター出力:7.5kW(三相200V)

・稼働時間:1日10時間 × 年間250日=2,500時間/年

・負荷率:約90%(実際は回転数が過剰)

・モーター効率:約90%

・電気料金単価:20円/kWh

■ 対策

→ インバータを導入して、必要な回転数に制御(負荷率90% → 60%)

■ 計算

① 現在の年間消費電力量

7.5kW × 0.9(負荷率) × 2,500時間 = 16,875kWh

② インバータ導入後の電力量

ファンやポンプの消費電力は回転数の3乗に比例すると仮定

(60/90)^3 ≒ 0.296

7.5kW × 0.296 × 2,500時間 ≒ 5,550kWh

③ 年間削減電力量

16,875 – 5,550 = 11,325kWh

④ 削減額(電気代)

11,325kWh × 20円 = 226,500円/年

インバーターを新設したり、新設検討したりしてるところはこういうの多いかもですね。

エネ管の勉強をしていなければ、ファンやポンプが「3乗則」で省エネ計算するのかなど、わからなかったと思います。

元単位の計算-ボイラー燃料使用-

◆ 工場の条件:

• 製品生産量:月間 1,200トン

• 使用燃料:A重油 5,400L/月

• A重油の発熱量:39.2 MJ/L(※代表値)

⸻

【元単位を求める手順】

1. 総エネルギー使用量(MJ)を計算:

5,400L × 39.2MJ/L = 211,680MJ

2. 元単位(MJ/トン)を求める:

211,680MJ ÷ 1,200トン = 176.4MJ/トン

⸻

【省エネ改善後との比較例(改善効果の可視化)】

仮にボイラーの効率改善により、燃料使用量が月4,800Lに削減できたとする。

4,800L × 39.2MJ/L = 188,160MJ

188,160MJ ÷ 1,200トン = 156.8MJ/トン

→ 元単位が 176.4 → 156.8MJ/トン に改善

→ 削減量:19.6MJ/トン(約11%改善)

デマンドの計算

だいぶはしょってますがこんなのとか。

◆ 現状の契約内容と条件:

• 契約電力(デマンド値):500kW

• 契約種別:高圧・業務用(従量電灯Cなど)

• 基本料金単価(例):1,500円/kW・月

• 実績ピーク:最大で450kW程度までしか使っていない

• 今後のピーク予測:最大でも430kW前後

※ピーク時間帯に稼働していたボイラ給水ポンプ(11kW×2台)とコンプレッサ(15kW×1台)を、プレ運転+蓄熱槽併用により昼間の稼働から夜間のシフトへ変更済み。また、蒸気ドレン回収率の改善(70%→85%)により補助加熱器の負荷が8kW程度削減できたと推定。これらの対策を合計するとピーク電力を概算で20kW以上削減できると見込んでいる。

• 電力会社との契約は「過去1年間の最大需要電力を記録した月を基準に次年度の契約を更新」

⸻

【1】現状の月額基本料金

500kW × 1,500円 = 750,000円/月

⸻

【2】見直し後(仮に契約電力を450kWに見直す)場合

450kW × 1,500円 = 675,000円/月

→ 差額:月額 75,000円、年間 900,000円 のコストダウン

まとめ

個人的な感想ですが。

エネ管は、あったらいいけど必ずしもペーパー必須ではないかも。

でも勉強したら実務で役立つかも。合格するのも電験三種ほど難しくはないかも。

勉強したらしたでその分野の知識は身につくのでおすすめ。

コメント